鉄に魅入られて ~彫刻家 青木野枝さんを訪ねて~

青木野枝さん。活動当初から鉄を素材に制作を続けている彫刻家です。

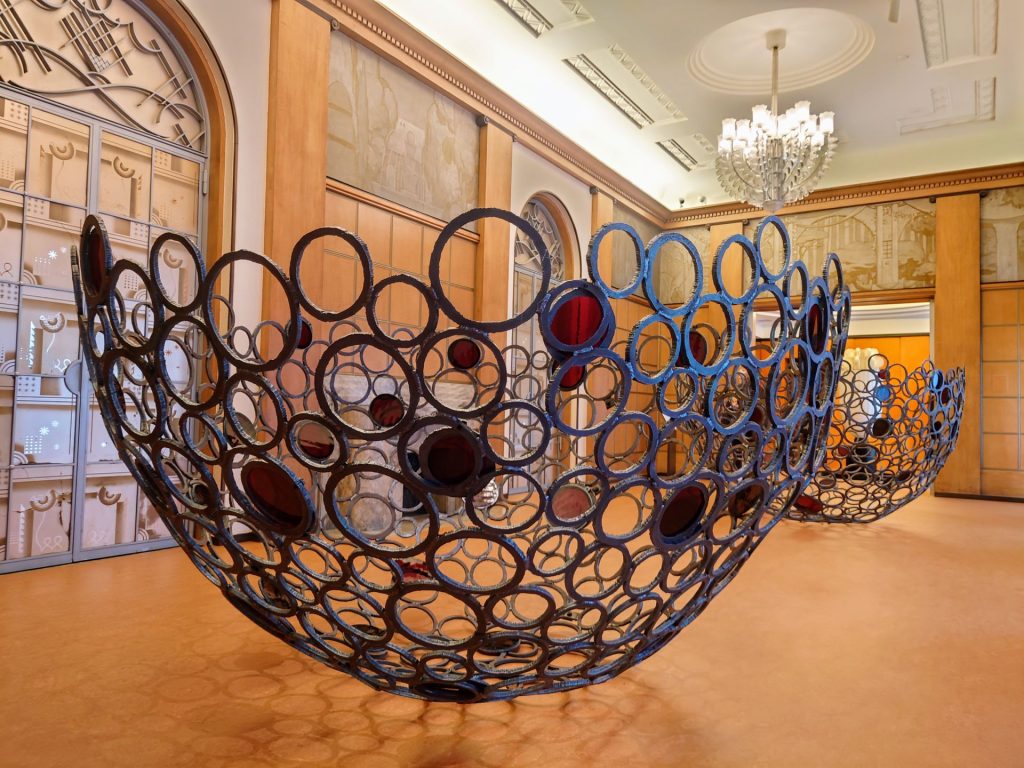

工業用鉄板を溶断し、切り出したパーツを溶接で組み立てる作品を初めて見たとき、鉄という重厚な素材を使いながらも軽やかさを感じる不思議さと美しさに目を奪われました。

そんな魅力的な作品を作り続けている青木さんの展覧会が、東京都庭園美術館にて開催されています。

[会期:2024年11月30日(土)~2025年2月16日(日)]

「そこに光が降りてくる 青木野枝/三嶋りつ恵」展

現代美術の第一線で活躍される二人の作家が鉄とガラスを用い、旧朝香宮邸のアール・デコの装飾空間を照らし出す企画。

青木さんの作品は、まず本館に入ってすぐの部屋(大客室・大食堂)にあり、シャンデリアや室内装飾と響き合うように配置されています。

大学院のときに制作された作品や鉄と石鹸を使った作品、制作をめぐる資料(スケッチブックや模型ほか)などが3階まで展示されています。

鉄を溶断する時にあらわれる内部の「透明な光」に触発された作品は、旧朝香宮邸の装飾と対話をしているようでした。

※画像のクリックで拡大表示

続いて新館へ。

足を踏み入れた瞬間、目の前に広がる作品に圧倒されます。

ゆっくり作品の中を歩いていると、不思議な空間にいる感覚になりました。

気がつくと夕暮れとなり、閉館時間が近づいています。後ろ髪をひかれる思いで新館を後にしました。

本館に戻ると、室内の照明が灯っています。昼間に自然光で見た作品は、また違った表情で見送ってくれました。

アトリエでの制作

庭園美術館を訪問する2ヶ月ほど前、青木さんは埼玉のアトリエで、展覧会に向け作品制作に取り組んでいました。

鉄板に描かれた無数の円形。その線に沿って鉄を溶断します。

1日に100個もの円をつくっていく作業。

「朝9時から夜の6時まで、何も考えずひたすら自分で鉄を切っています。そうしないと自分の線にならないんです」

「溶断時に鉄を火で温めていくと夕日のようなオレンジ色になり、さらに火をつけていると太陽みたいに白い光になってくる。半透明になっていくのを見ているのが好き」と話します。

アトリエの一角には、展示予定の作品が置かれています。

作品が大きいため、通常は会場にパーツを持っていき現地で溶接し完成させますが、今回は国の重要文化財に指定されている建物(本館の旧朝香宮邸)で溶接できないため、番線(鉄など資材の結束、固定用の鉄線)やボルトナットを使う工夫をします。

アトリエではパーツしか見られず、美術館で組んで初めて作品となる。

心配ではの問いに、「別に失敗とか成功ではなく、鉄に対して誠実に作業していれば大丈夫という安心感があります」と微笑みます。

展示後作品は解体され、次へ展開されます。

最後に

作品制作で忙しいなか、青木さんは笑顔で迎えてくれました。

大学生の時に鉄と出会い、塊ではなく、立体に組み合わせてそこに風が通り抜けるような空間をつくりたいと思い、それ以来ずっと鉄を素材として扱っています。

自分の線にこだわり溶断を続け、溶接はアシスタントが行うことも多いとのこと。

「吊るすのが好きなんです。ゆらゆらしているのに魅力を感じる」との話に、市原湖畔美術館でのガラスをはめ込んだ鉄の輪、八戸市美術館で南部せんべいや干し菊を作品に吊り下げていた個展を思い出しました。

話の最後に、青木さんから若いアーティストへのメッセージをいただきました。

彫刻は、絵画などと違い、場所となるアトリエの問題や経費もかかるので、制作を続けるのは難しいかと思います。

でも自分でやりたければ続けられます。

どうしても作りたいという気持ちがあれば周りを巻き込めるし、きっと誰かが助けてくれる。

やりたいというエネルギーを大事にしてほしいと思います。

青木さんの作品は、東京国立近代美術館、国立国際美術館(大阪)、愛知県美術館など美術館のコレクションに加え、日本各地でパブリックアートを見ることができます。